Warum der Sockelbereich die schwächste Stelle Ihrer Fassade ist

Die Fassade Ihres Hauses sieht vielleicht gut aus - aber was ist mit dem Teil, der direkt am Boden anliegt? Der Sockelbereich ist der Ort, an dem das meiste schiefgeht. Hier trifft Regenwasser, aufsteigende Feuchtigkeit und Spritzwasser aufeinander. Kein Wunder, dass hier Putz abplatzt, Salze ausblühen und Anstriche blättern. Während die oberen Wände noch nach 30 Jahren intakt sind, zeigt der Sockel schon nach 5-10 Jahren erste Schäden. Und das, obwohl er nur 30 bis 50 cm hoch ist. Doch genau diese wenigen Zentimeter entscheiden darüber, ob Ihr Haus trocken bleibt - oder langsam verfällt.

Was genau ist der Sockelbereich?

Der Sockelbereich ist der Teil der Fassade, der vom Boden bis etwa 30 cm über der Geländeoberkante reicht. Das ist nicht irgendein Teil der Wand - das ist die Übergangszone zwischen Ihrem Fundament und der sichtbaren Fassade. Hier liegt die Fassade direkt auf dem Erdreich auf oder ist nur durch eine kleine Bodenplatte davon getrennt. Und genau hier wirken die größten Belastungen: Feuchtigkeit aus dem Boden, Wasser, das von der Dachkante herabprasselt, und Salze, die aus dem Boden aufsteigen. Alles zusammen macht diesen Bereich zum Hotspot für Feuchteschäden.

Wenn das Gelände um Ihr Haus herum höher liegt als die Innenseite des Kellers, wird es noch schlimmer. Dann fließt Regenwasser nicht ab, sondern sammelt sich an der Wand. Und das Wasser spritzt zurück - direkt gegen den Sockel. Das führt zu dauerhafter Nässe. Und Nässe bedeutet: Schimmel, Putzverlust, Frostschäden. Kein Wunder, dass viele Häuser in Wien, besonders in den älteren Vierteln, genau hier anfangen zu lecken.

DIN 18533: Die Regel, die Sie kennen müssen

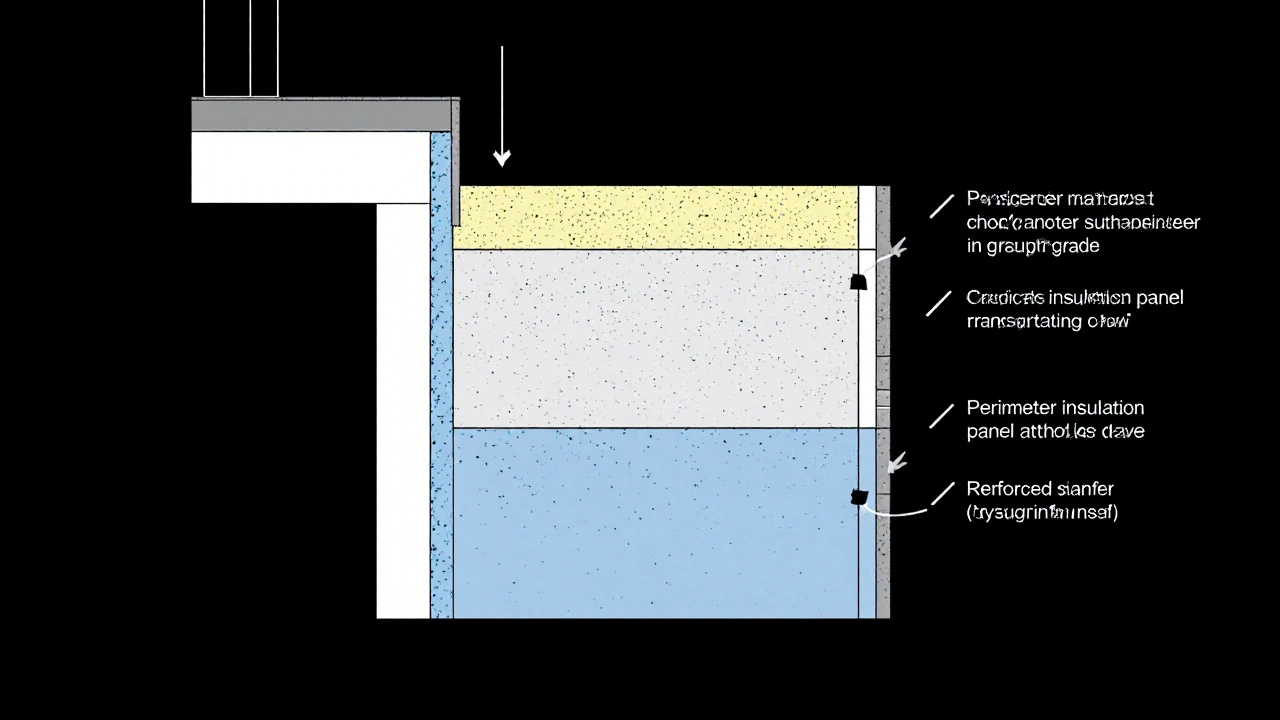

Wenn Sie eine Sockelabdichtung planen, dann müssen Sie sich mit der DIN 18533 beschäftigen. Das ist die deutsche Norm, die sagt, wie erdberührte Bauteile richtig abgedichtet werden. Für den Sockelbereich gilt die Wassereinwirkungsklasse W4-E. Das bedeutet: Die Abdichtung muss dicht sein - und sie muss langlebig sein. Es reicht nicht, einfach eine Farbe draufzumachen. Es braucht eine echte, mehrschichtige Barriere.

Die Norm schreibt vor: Die Abdichtung muss mindestens 30 cm über der Geländeoberkante reichen. In der Praxis sollten Sie aber 40-50 cm gehen - besonders wenn das Gelände nach einigen Jahren absackt oder der Rasen wächst. Und unterhalb der Geländeoberkante muss die Abdichtung mindestens 20 cm tief in den Boden reichen. Sonst läuft das Wasser einfach daran vorbei und dringt von unten ein. Viele Sanierungen scheitern genau hier: Die Abdichtung wird nur oberhalb der Erde gemacht - und dann wundert man sich, warum der Putz trotzdem feucht bleibt.

Abdichtungssysteme: Was funktioniert wirklich?

Nicht jede Abdichtung ist für jede Fassade geeignet. Es gibt drei Haupttypen, die in der Praxis verwendet werden:

- Flüssigkunststoff-Abdichtungen: Diese werden als Flüssigkeit aufgetragen und härten zu einer elastischen Schicht aus. Ideal für unregelmäßige Oberflächen und Ecken. Sie passen sich Bewegungen an - wichtig bei Frost-Tau-Wechseln.

- Mineralische Dichtungsschlämme: Diese sind zementbasiert und besonders gut für Putzoberflächen. Sie sind dampfdurchlässig, was wichtig ist, damit die Wand nicht „erstickt“. Sie eignen sich besonders, wenn Sie später einen neuen Putz aufbringen wollen.

- Bitumendickbeschichtungen: Diese sind sehr dicht, aber nicht dampfdurchlässig. Sie werden oft in Kellern verwendet, aber am Sockel nur, wenn keine Wärmedämmung dazukommt. Sonst kann sich Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Wand stauen - und das führt zu Schimmel.

Bei WDVS-Systemen (Wärmedämm-Verbundsystemen) ist die Situation komplizierter. Hier müssen die Dämmplatten am Sockel mit speziellen Perimeterdämmplatten verbunden werden. Diese Platten sind dicker und widerstandsfähiger. Sie werden mit Klebemörtel und Dübeln befestigt - und zwar mindestens 15 cm über der Geländeoberkante. Der Putz darauf muss mit Gewebeeinlage verstärkt sein. Sonst reißt er bei der ersten Frostperiode auf.

Spritzwasser: Die unsichtbare Bedrohung

Ein großer Teil der Schäden am Sockel kommt nicht von unten - sondern von oben. Regenwasser, das von Ihrem Dach herabläuft, trifft auf den Boden und spritzt zurück. Das ist Spritzwasser. Und es ist gefährlicher, als viele denken. Ein Regenfall von 20 mm pro Stunde kann bis zu 1,5 Meter weit spritzen - besonders bei Wind.

Was können Sie dagegen tun? Drei einfache, aber effektive Maßnahmen:

- Ein Kiesstreifen ums Haus: Ein 30-50 cm breiter Streifen aus Kies oder Splitt um das Gebäude herum sorgt dafür, dass das Wasser nicht direkt gegen die Wand trifft. Es versickert, statt zu spritzen. Und es hält Unkraut fern - das ist ein zusätzlicher Vorteil.

- Ein Gefälle zum Haus hin: Der Boden um Ihr Haus herum sollte sich von der Wand weg neigen. Mindestens 2-3 % Gefälle. Wenn das Gelände flach ist, müssen Sie es nachbessern. Ein Meter Abstand zur Wand, 5 cm Höhenunterschied - das reicht oft schon.

- Dachüberstände optimieren: Ein guter Dachüberstand von mindestens 60 cm lenkt Regenwasser weit weg von der Wand. Bei älteren Häusern, die nur 20-30 cm Überstand haben, ist das oft zu wenig. Hier kann ein nachträglicher Dachvorsprung helfen - oder zumindest ein Regenrinne, die das Wasser weit von der Wand leitet.

Vermeiden Sie Rasen oder Blumenbeete direkt an der Wand. Der Boden in Beeten ist weicher, hält mehr Wasser und spritzt stärker. Kies oder Betonplatten sind die bessere Wahl.

Die richtige Beschichtung für den Sockel

Abdichtung allein reicht nicht. Sie brauchen auch eine robuste Oberfläche. Der Putz am Sockel muss härter sein als der an der Wand. Das nennt man Spritzbewurf - eine grobe, widerstandsfähige Unterlage, die unter dem Oberputz liegt. Sie nimmt die mechanischen Belastungen auf und verhindert, dass der Putz abplatzt.

Wenn Sie streichen: Verwenden Sie keine normale Fassadenfarbe. Suchen Sie nach speziellen Sockelfarben mit hoher Wasserverdunstung. Diese Farben sind durchlässig - sie lassen Feuchtigkeit entweichen, ohne sie aufzunehmen. Sie eignen sich für Putz, Beton, Ziegel und Kalksandstein. Vermeiden Sie acrylische Farben mit hohem Kunststoffanteil - die versiegeln die Wand und halten die Feuchtigkeit fest. Das führt zu Schimmel unter der Farbe - und das sehen Sie erst, wenn es zu spät ist.

Bei WDVS-Systemen gibt es spezielle Putzsysteme mit Gleitschicht und Gewebeeinlage. Diese Systeme sind dafür ausgelegt, dass sich die Dämmung und der Putz unabhängig voneinander bewegen können - ohne zu reißen. Das ist wichtig, weil sich die Dämmung bei Temperaturschwankungen ausdehnt und zusammenzieht.

Was passiert, wenn Sie nichts tun?

Die Schäden am Sockel kommen nicht plötzlich - sie wachsen langsam. Zuerst blättert der Anstrich. Dann entstehen kleine Risse. Danach blühen Salze aus - das sind weiße Krusten, die aus dem Mauerwerk kommen. Sie sehen unschön aus, aber sie sind auch ein Zeichen: Die Wand ist feucht. Dann beginnt der Putz abzuplatzen. Und wenn das passiert, ist die Feuchtigkeit schon bis ins Mauerwerk vorgedrungen.

Langfristig führt das zu:

- Wärmebrücken - Ihr Haus verliert mehr Energie

- Schimmel im Keller - besonders in Räumen mit niedriger Luftfeuchtigkeit

- Bauchemikalien im Wohnraum - wenn Salze und Feuchtigkeit in die Wohnung gelangen

- Erhöhte Sanierungskosten - denn je länger Sie warten, desto mehr muss ersetzt werden

Ein Sockel, der nur 20 cm über dem Boden ist, ist kein „kleiner“ Fehler. Das ist ein Risiko für die gesamte Bausubstanz. Und wenn Sie später verkaufen wollen, wird ein Gutachter genau hier hinschauen. Und wenn er Schäden findet - sinkt der Wert Ihres Hauses.

Sanierung: Was müssen Sie wirklich tun?

Wenn Ihr Sockel schon Schäden aufweist, dann müssen Sie zwei Dinge gleichzeitig machen:

- Die Abdichtung von unten erneuern: Der erdberührte Teil muss vollständig freigelegt werden. Der alte Putz wird entfernt. Dann kommt die neue Abdichtung - mindestens 20 cm unter die Geländeoberkante, 40 cm darüber. Und sie muss lückenlos sein - keine Nahtstellen, keine Löcher.

- Die Oberfläche erneuern: Der sichtbare Teil braucht einen neuen, widerstandsfähigen Putz oder eine spezielle Beschichtung. Keine „normale“ Farbe. Kein billiger Anstrich. Das ist keine Schönheitsreparatur - das ist eine technische Sanierung.

Wenn Sie ein WDVS haben, dann muss die gesamte Sockelzone neu gedämmt und verputzt werden. Die alte Dämmung ist oft nicht mehr geeignet. Sie muss entfernt werden - und mit einer speziellen Perimeterdämmung ersetzt werden. Das ist teurer, aber nötig.

Und vergessen Sie nicht: Die Geländeoberkante muss nach der Sanierung wieder korrekt liegen. Wenn Sie den Boden um das Haus herum anheben, weil Sie Blumen pflanzen wollen - dann ist Ihre neue Abdichtung plötzlich zu kurz. Das ist ein häufiger Fehler. Planen Sie den Bodenstand mit ein - und halten Sie ihn stabil.

Was Sie jetzt tun können

Prüfen Sie Ihren Sockelbereich. Gehen Sie ums Haus. Suchen Sie nach:

- Abplatzungen im Putz

- Weißliche Krusten (Ausblühungen)

- Feuchte Stellen, auch wenn es trocken ist

- Rasen oder Blumenbeete, die direkt an der Wand liegen

- Einen Dachüberstand von weniger als 50 cm

Wenn Sie zwei oder mehr davon sehen: Handeln Sie. Nicht nächstes Jahr. Nicht wenn es regnet. Jetzt. Eine professionelle Abdichtung kostet zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter - je nach System. Aber eine vollständige Fassadensanierung nach einem massiven Schaden kostet das Dreifache.

Und wenn Sie unsicher sind: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten - aber nicht von einem Maler. Suchen Sie jemanden, der sich mit Bauwerksabdichtung auskennt. Mit DIN 18533. Mit Perimeterdämmung. Mit Spritzwasserbelastung. Das ist kein Handwerkerjob - das ist Ingenieursarbeit.

Wie hoch muss die Sockelabdichtung mindestens sein?

Die Sockelabdichtung muss laut DIN 18533 mindestens 30 cm über der Geländeoberkante reichen. In der Praxis sollten Sie 40-50 cm wählen, um sicherzustellen, dass auch bei Bodenverschiebungen oder Rasenwachstum die Abdichtung noch wirkt. Unterhalb der Geländeoberkante sollte sie mindestens 20 cm tief in den Boden reichen, um aufsteigende Feuchtigkeit zu blockieren.

Kann ich den Sockel einfach neu streichen?

Nein. Wenn der Putz schon abplatzt oder Salze ausblühen, ist die Abdichtung defekt. Eine neue Farbe versteckt nur das Problem - sie löst es nicht. Die Feuchtigkeit bleibt im Mauerwerk und führt zu Schimmel oder weiteren Abplatzungen. Erst die Abdichtung von unten, dann der neue Putz oder die spezielle Beschichtung - das ist die richtige Reihenfolge.

Was ist der Unterschied zwischen Spritzwasserschutz und Sockelabdichtung?

Die Sockelabdichtung schützt das Mauerwerk von innen - sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Boden oder von der Wand her eindringt. Der Spritzwasserschutz ist eine bauliche Maßnahme, die das Wasser von außen abhält - zum Beispiel durch Kiesstreifen, Gefälle oder Dachüberstände. Beides ist notwendig. Eine Abdichtung ohne Spritzwasserschutz funktioniert nicht langfristig.

Warum ist der Sockel bei WDVS-Systemen so schwierig?

Weil hier Dämmung und Putz aufeinandertreffen. Die Dämmplatten am Sockel müssen speziell ausgeführt werden - sie sind dicker und müssen mit Perimeterdämmplatten verbunden sein. Der Putz braucht eine Gewebeeinlage, um Risse zu vermeiden. Und die Befestigung mit Dübeln muss mindestens 15 cm über der Geländeoberkante liegen. Eine falsche Ausführung führt zu Spalten, in denen Wasser eindringt - und dann bricht der ganze Systemaufbau zusammen.

Wie erkenne ich, ob mein Sockel noch in Ordnung ist?

Gehen Sie im Frühjahr oder nach starkem Regen ums Haus. Suchen Sie nach feuchten Stellen, die nicht trocknen, weißen Salzkristallen, abgeplatztem Putz oder Rissen in der Beschichtung. Wenn der Boden direkt an der Wand anliegt - ohne Kies oder Platte - ist das ein Warnsignal. Auch wenn alles „gut aussieht“, aber das Haus über 20 Jahre alt ist: Lassen Sie es prüfen. Die meisten Schäden sind erst sichtbar, wenn sie schon tief sitzen.

Kommentare (17)

Markus Aerni

November 17, 2025 AT 09:45Der Sockelbereich ist wirklich der Schwachpunkt. Ich hab letztes Jahr meinen alten Putz abgeschlagen und gesehen, wie der Zement komplett aufgelöst war. Keine Ahnung, wie lange das schon ging. Jetzt mit mineralischer Dichtung und Gewebeeinlage – seitdem trocken.

Keine Farbe mehr, nur noch spezielle Sockelfarbe. Und Kiesstreifen. Einfach. Aber wirksam.

Alexander Hickey

November 17, 2025 AT 13:28JETZT HÖRE ICH AUF, MEIN HAUS ZU VERLUSTIGEN! Ich hab 12 Jahre lang nur gestrichen, und jetzt ist der Keller wie ein Schwimmbad. Ich hab gedacht, das ist nur Feuchtigkeit, aber nein – das ist der Sockel, der stirbt. Ich hab gerade den Bauingenieur angerufen. Und ja, ich zahle das Geld. Weil ich nicht in einem Haufen Schimmel wohnen will.

Heidi Gremillion

November 18, 2025 AT 13:39Man fragt sich, ob das alles nicht nur eine Konstruktion der Baubranche ist. Wer hat eigentlich entschieden, dass der Sockel so wichtig ist? Vielleicht ist das alles nur eine Norm, die uns Angst macht, damit wir mehr ausgeben. Wir leben doch nicht in einer Wüste. Die Natur hat Jahrhunderte lang ohne DIN 18533 funktioniert. Warum müssen wir jetzt alles perfekt machen? Vielleicht ist das Mauerwerk nur müde und braucht Ruhe, nicht eine neue Abdichtung.

Niamh Trihy

November 19, 2025 AT 03:21I would like to respectfully inquire whether the referenced DIN 18533 has been updated in its latest revision, particularly concerning the integration of permeable hydrophobic coatings in conjunction with thermal insulation systems. The interaction between vapor permeability and mechanical durability in the perimeter zone remains a subject of ongoing technical discourse in European building science literature.

Alwin Ertl

November 19, 2025 AT 15:48Dachüberstand 60 cm mindestens. Nicht 50. Nicht 55. 60. Und Kiesstreifen mindestens 40 cm breit. Sonst ist es keine Lösung. Und nein, Betonplatten sind keine Lösung wenn sie direkt an der Wand liegen. Der Boden muss abfallen. 2 Prozent. Nicht 1,8. Nicht 2,2. 2,0. Sonst läuft das Wasser nicht ab.

cornelius murimi

November 21, 2025 AT 09:24Die ganze Geschichte ist ein Betrug. Die Baubranche will nur Geld. Warum soll ich 150 Euro pro Quadratmeter zahlen, wenn mein Haus seit 40 Jahren steht und bisher kein Schimmel war? Die Normen werden von den Firmen geschrieben, die die Abdichtung verkaufen. Und dann kommen die Experten und sagen, du musst das machen. Aber wer hat jemals ein Haus gesehen, das nach 30 Jahren ohne Abdichtung eingestürzt ist? Kein einziges. Nur Angstmacherei.

Stefan Rothaug

November 23, 2025 AT 03:16Was hier steht, ist keine Anleitung – das ist eine Lebensretter-Checkliste. Ich hab vor drei Jahren meinen Großvaters Altbau saniert. Der Sockel war komplett zerfressen. Salze, Schimmel, feuchte Wände im Wohnzimmer. Wir haben alles rausgerissen. Neue Perimeterdämmung, 50 cm über Gelände, Gewebeeinlage, spezielle Farbe. Heute – drei Jahre später – trocken. Kein Riss. Kein Fleck. Und die Nachbarn fragen, wie wir das geschafft haben. Es ist kein Luxus. Es ist Verantwortung. Für das Haus. Für die Familie. Für die Zukunft.

Heidi Floyd

November 24, 2025 AT 01:49Ich hab das vor zwei Jahren auch gemacht und dachte, das ist zu teuer. Aber jetzt hab ich endlich wieder trockene Wände im Keller. 😊 Kiesstreifen war der beste Schritt. Und nein, ich hab nicht einfach neu gestrichen. Hab mir die Finger wund gelesen. Jetzt hab ich auch keine Angst mehr, wenn es regnet.

rudi rental

November 24, 2025 AT 04:52DIN 18533? Pfft. Ich hab neulich einen Typen getroffen, der hat sein Haus mit Autolack gestrichen. Funktioniert. Ist halt nicht schön, aber trocken. Manchmal reicht es, wenn man es einfach macht. Warum immer so kompliziert? Die alten Bauherren hatten keine Normen – und ihre Häuser stehen noch.

Angela Westbrook

November 24, 2025 AT 10:26Kiesstreifen ist nicht optional. Das ist Grundregel Nummer 1. Und wer sagt, man kann das später nachholen, der lügt. Der Boden verändert sich. Der Rasen wächst. Der Kies ist die einzige echte Barriere. Und wenn du ihn nicht hast, dann hast du keine Chance. Punkt.

conor mckernan

November 26, 2025 AT 09:57Hey, ich bin aus Irland, aber ich hab in Bayern gewohnt und das mit dem Sockel gesehen. Die Leute denken, das ist nur ein kleiner Teil. Aber nein – das ist wie ein Zahn, der kaputt ist. Wenn du ihn nicht behandeln lässt, fällt der ganze Kiefer raus. Mach das jetzt. Nicht morgen. Heute. Du wirst es nicht bereuen.

Erik E. Schürmann

November 27, 2025 AT 08:42Die DIN 18533 wurde 2018 überarbeitet. Die W4-E-Klasse gilt nur für trockene Böden. Wenn der Boden feucht ist – wie in vielen Altbauvierteln – dann gilt W4-F. Und das verlangt eine doppelte Abdichtung. Die meisten Handwerker kennen das nicht. Deshalb scheitern 80 % der Sanierungen. Sie machen es nach der alten Norm. Und dann wundern sie sich, warum es wieder feucht wird.

Patrick Sargent

November 27, 2025 AT 17:23Ich hab das alles gelesen. Und ich hab nur gedacht: Warum muss ich das alles wissen? Warum kann ich nicht einfach in meinem Haus wohnen, ohne dass jemand mir sagt, was ich tun muss? Ich hab keine Zeit. Kein Geld. Kein Interesse. Und wenn das Haus mal einstürzt – na und? Ich hab eh keine Kinder. Wer soll das denn später bezahlen? Die Bank? Die Stadt? Die Zukunft?

Nicole Bauer

November 29, 2025 AT 13:38Ich hab letztes Jahr meinen Sockel überprüfen lassen – und war schockiert. Zwei kleine Risse, kaum sichtbar. Aber darunter war alles nass. Der Fachmann hat gesagt: 'Das ist nicht schlimm – aber jetzt.' Ich hab sofort den Kiesstreifen gemacht. Und die Farbe gewechselt. Es hat 1.200 Euro gekostet. Und jetzt schlaf ich wieder ruhig. Es ist kein Luxus. Es ist Sicherheit.

Ida Finnstø

November 30, 2025 AT 17:39The integration of hydrophobic mineral coatings with perimeter insulation systems requires careful consideration of capillary break mechanisms and thermal bridging mitigation. In Nordic climates, the 20 cm sub-grade penetration is often insufficient due to seasonal frost heave. A 30 cm extension with a geotextile barrier has shown superior long-term performance in field trials across southern Scandinavia.

Dana Lenz

Dezember 1, 2025 AT 04:31Dieser Beitrag ist eine klare, fundierte Anleitung – und ich danke dafür. Viele Hausbesitzer ignorieren den Sockel, weil er unsichtbar ist. Aber er trägt das ganze Haus. Jeder, der hier liest: Tun Sie etwas. Nicht aus Angst. Sondern aus Verantwortung. Ihr Zuhause verdient es. Und Sie verdienen es, in einem sicheren, trockenen Raum zu leben.

Lorentz Koagedal

Dezember 2, 2025 AT 22:37ich hab das gelesen und dachte mir wow das is ja mega wichtig aber dann hab ich mir gedacht ich hab doch kein geld und die bauherren sind doch alle betrogen und ich hab jetzt angst dass mein haus einstürzt und ich hab auch keine ahnung ob ich die norm richtig verstanden hab weil ich nicht so gut in technischen dingen bin und ich hab nur ein kleines einkommen und jetzt weiss ich nicht was ich tun soll aber ich hab auch keine lust mehr zu lesen weil es zu viel ist und ich will nur in ruhe mein haus bewohnen ohne dass mir jeder sagt was ich machen muss