Bei Sanierungsprojekten steht oft die Frage im Raum: Welche Baustoffe wählen, um die Treibhausgasemissionen deutlich zu senken? Die Antwort ist nicht einfach, weil die Emissionen nicht nur beim Betrieb des Gebäudes entstehen, sondern bereits bei der Herstellung, dem Transport und der Entsorgung der Materialien - so genannte graue Emissionen. Dieser Leitfaden erklärt, welche Kriterien bei der Materialauswahl wichtig sind, welche Alternativen bereits heute erfolgreich eingesetzt werden und wie Sie die Emissionsbilanz Ihres Projekts mess‑ und nachweislich verbessern können.

Was bedeutet "graue Energie" und warum ist sie relevant?

Der Begriff graue Energie beschreibt die kumulierten CO₂‑Äquivalent‑Emissionen, die entlang des gesamten Lebenszyklus eines Baustoffs anfallen - von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung. Laut dem GebäudeForum machen graue Emissionen bei Neu‑ und Sanierungsbauten zwischen 10 % und 40 % der Gesamtemissionen aus. Bei Sanierungen ist der Anteil besonders kritisch, weil hier meist bestehende Strukturen erhalten bleiben und die zusätzlichen Emissionen durch neue Materialien schnell ins Gewicht fallen.

Lebenszyklus‑Ansatz: Von der Wiege bis zum Grab

Ein Lebenszyklus‑Ansatz (LCA) berücksichtigt vier Phasen:

- Rohstoffgewinnung und Produktion

- Transport zum Bauort

- Verarbeitung und Montage

- Rückbau/Entsorgung oder Recycling

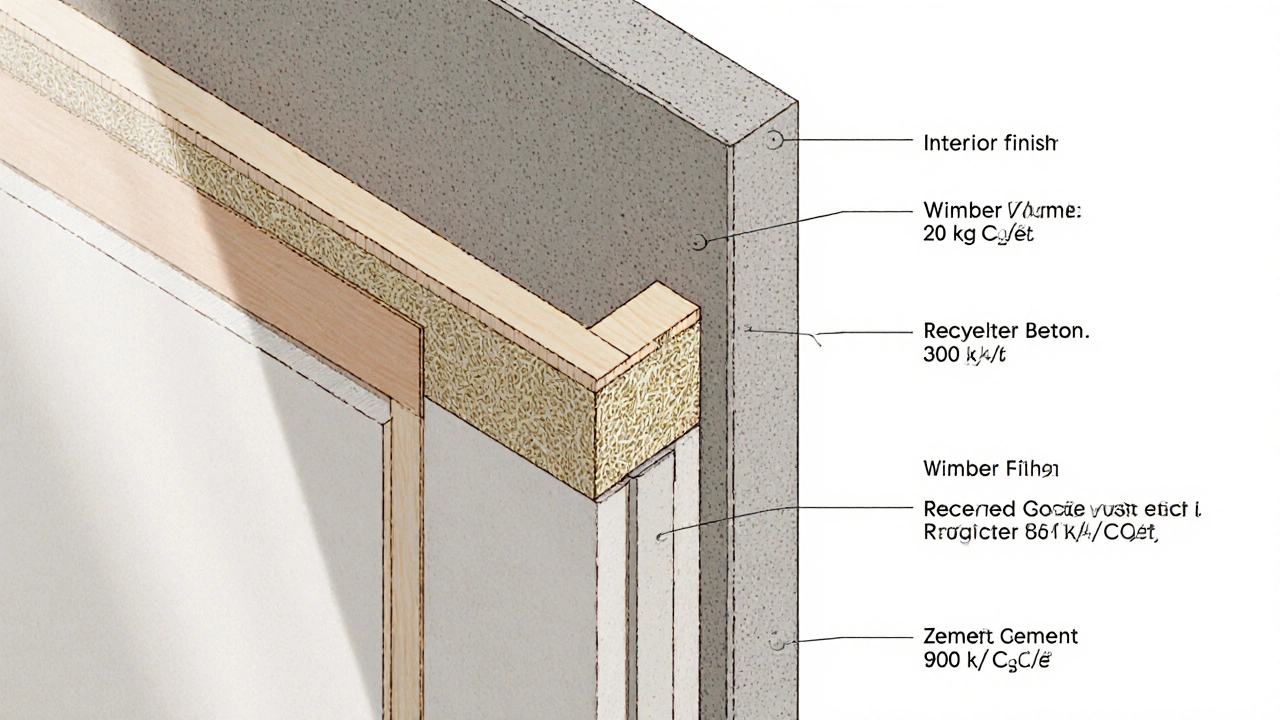

Jede Phase hat unterschiedliche Emissionsprofile. Beispielsweise verursacht Zement einen hohen CO₂‑Ausstoß bereits in der Produktion (ca. 0,9 t CO₂e pro Tonne Zement), während Holz bereits im Wachstum CO₂ bindet und somit über einen positiven Bilanz‑Effekt verfügt.

Wichtige Kennzahlen für die Materialauswahl

Um die Emissionen zu reduzieren, sollten Planer folgende Kennzahlen im Blick haben:

- CO₂‑Intensität (kg CO₂e/t) - Wie viel CO₂ wird pro Tonne Material freigesetzt?

- Kostenzuschlag - Wie viel Prozent teurer ist das nachhaltige Material im Vergleich zu Standardvarianten?

- Regionale Verfügbarkeit - Kurze Transportwege reduzieren die Logistik‑Emissionen.

- Lebensdauer und Recycling‑Potential - Langfristige Nutzung und Wiederverwertbarkeit verringern den Gesamtaufwand.

Vergleich gängiger Baustoffe im Sanierungs‑Kontext

| Baustoff | CO₂‑Intensität (kg CO₂e/t) | Kostenzuschlag (%) | Regionale Verfügbarkeit | Recycling‑Potential |

|---|---|---|---|---|

| Zement | 900 | 0 | hoch | gering |

| Holz | 20 | +15‑20 | regional (Wälder) | hoch (Kompost) |

| Recycelter Beton | 300 | +10 | mittel (Abbruch‑Stoffe) | mittel (sekundäres Recycling) |

| Natürliche Dämmstoffe (z. B. Hanf, Schafwolle) | 50‑80 | +12‑18 | variabel | hoch (Biologisch abbaubar) |

Die Zahlen zeigen, dass Holz und natürliche Dämmstoffe im Vergleich zu Zement ein deutlich kleineres Emissionsprofil haben, obwohl die Kosten leicht höher ausfallen. Für Sanierungen mit begrenztem Budget kann ein Mix aus recyceltem Beton für tragende Elemente und Holz‑ bzw. Hanfdämmung für die Hülle bereits eine Emissionsreduktion von 25‑40 % erreichen.

Strategische Planung: Auf die grauen Emissionen frühzeitig achten

Studien vom GebäudeForum und der DGNB belegen, dass eine Integration von Emissionskriterien bereits in der Ausschreibungsphase die grauen Emissionen um durchschnittlich 18 % senkt. Spätere Nachrüstungen können nur noch 6 % einsparen. Folgende Schritte helfen, die Anforderungen systematisch umzusetzen:

- Emissions‑Pass‑Produktpässe einfordern: Hersteller sollten den GWP‑Wert (Global Warming Potential) pro kg Material bereitstellen.

- Ökobilanz‑Software nutzen: Tools aus dem "UmBauwende"‑Projekt erlauben eine schnelle Kalkulation des gesamten Lebenszyklus‑CO₂‑Footprints.

- Regionalen Markt prüfen: Verfügbare Lieferanten vor Ort verringern Transport‑CO₂ um bis zu 15 %.

- Nachhaltigkeits‑Berater einbinden: DGNB‑geprüfte Experten können die Kriterien in den Planungs‑ und Vergabeprozess weben.

- Förderprogramme beachten: KfW‑Programm 430 und das Bundesförderungsprogramm "Energieeffizient Sanieren" setzen voraus, dass das Projekt EH‑40 mit Nachhaltigkeits‑Klasse erreicht.

Praxisbeispiele: Was funktioniert bereits?

Ein Blick auf bereits abgeschlossene Projekte gibt handfeste Orientierung:

- Haus der Zukunft, Freiburg (2022): Einsatz von CLT‑Holz, recyceltem Beton und Hanfdämmung. Ergebnis: 40 % weniger graue Emissionen bei 2‑3 Wochen längerer Planungszeit.

- Sanierungsreihe in Bayern (ift Rosenheim, 2023): 15 Gebäude mit nachwachsenden Rohstoffen. Emissionsreduktion: 28 % gegenüber konventionellen Maßnahmen, Kosten‑Aufpreis durchschnittlich 17 %.

- Wohnungsbaugesellschaft in Stuttgart (2024): Kombination aus Holz‑Tragwerk und recycelten Dämmplatten. Zertifiziert nach DGNB, 6,2 kg CO₂e/m²*a unter dem Grenzwert von 15 kg CO₂e/m²*a.

Alle drei Fälle zeigen, dass Materialwahl, klare Zielvorgaben und frühe Einbindung von Fachberatern die Schlüssel zum Erfolg sind.

Finanzielle Aspekte: Lohnt sich die Investition?

Die höheren Anschaffungskosten (durchschnittlich 15‑20 % Aufpreis) werden häufig durch staatliche Förderungen und langfristige Energieeinsparungen ausgeglichen. Rechenbeispiel:

- Sanierungsvolumen: 200 m² Wohnfläche, Gesamtkosten 250.000 € (Standard).

- Nachhaltiger Ansatz: +18 % Aufpreis = 295.000 €.

- KfW‑Zuschuss: 20 % = 59.000 €.

- Energie‑Einsparung: 30 % weniger Heizenergie → ca. 2.500 € jährliche Ersparnis.

- Amortisationszeit: (295.000 - 59.000) / 2.500 ≈ 94 Jahre, jedoch zusätzlich werden CO₂‑Emissionen um ca. 6 t pro Jahr reduziert - ein nicht monetärer, aber gesellschaftlich wichtiger Nutzen.

Für Unternehmen mit ESG‑Zielen oder Eigentümer, die langfristig Wert auf Klimaneutralität legen, ist die Investition klar zu rechtfertigen.

Checkliste für die Auswahl emissionsarmer Baustoffe

- Ist ein Produkt‑Pass mit CO₂‑Wert vorhanden?

- Wie hoch ist der regionale Transportaufwand?

- Welches Recycling‑Potential hat das Material?

- Entspricht das Bauteil den EH‑40‑Kriterien?

- Wird das Material von einem DGNB‑geprüften Lieferanten geliefert?

- Wie wirkt sich die Wahl auf die Gesamtkosten und Förderfähigkeit aus?

Abhaken und im Projektplan fest verankern - das reduziert das Risiko von Fehlentscheidungen.

Ausblick: Wie wird sich die Branche bis 2030 verändern?

Prognosen des Fraunhofer ISI weisen darauf hin, dass bis 2030 durch konsequente Berücksichtigung grauer Emissionen in Sanierungen jährlich 12‑15 Millionen Tonnen CO₂‑Äquivalente eingespart werden können. Das entspricht einem Drittel der gesamten Emissionen aus Baustoffen im Hochbau (2020). Zentrale Treiber sind:

- Verpflichtende Produktpass‑Nachweise ab 2024.

- Ausweitung der KfW‑Förderkriterien auf Ökobilanz‑Werte.

- Marktangebot für CO₂‑arme Zementalternativen (z. B. Kalk‑zement, Magnesium‑Zement).

- Steigendes Kundenbewusstsein für ESG‑Kriterien.

Planer, Architekten und Bauherren, die jetzt handeln, sichern sich nicht nur Fördergelder, sondern positionieren sich auch als Vorreiter einer klimafreundlichen Baubranche.

Wie kann ich die CO₂‑Emissionen eines Baustoffs nachweisen?

Der einfachste Weg ist der Produkt‑Pass des Herstellers, in dem das Global‑Warming‑Potential (GWP) pro Kilogramm angegeben ist. Zusätzlich können Ökobilanz‑Software wie SimaPro oder das kostenlose "UmBauwende"‑Tool eingesetzt werden.

Welche Förderprogramme unterstützen emissionsarme Sanierungen?

KfW‑Programm 430 "Energieeffizient Sanieren" und das Bundesförderprogramm für Sanierungen (seit 2023) setzen voraus, dass das Projekt mindestens EH‑40 mit Nachhaltigkeits‑Klasse erreicht. Zusätzlich gibt es regionale Förderungen, z. B. das Umweltbundesamt‑Programm "UmBauwende".

Ist Holz als Tragwerk wirklich CO₂‑neutral?

Holz bindet während des Wachstums CO₂, das beim Abbrennen oder Verrotten wieder freigesetzt wird. Bei einem nachhaltigen Holzanbau und langer Nutzungsdauer bleibt das gebundene CO₂ jedoch im Gebäude, wodurch das Material oft eine negative Bilanz aufweist.

Wie viel teurer ist ein nachhaltiges Sanierungsprojekt im Durchschnitt?

Studien des ifo‑Instituts zeigen, dass der Aufpreis für Materialien mit niedrigen grauen Emissionen zwischen 12 % und 20 % liegt. Die Gesamtkosten steigen damit, aber Fördermittel und langfristige Energieeinsparungen kompensieren häufig den Unterschied.

Welche Rolle spielen recycelte Baustoffe bei der Reduktion von Emissionen?

Recycelter Beton reduziert die CO₂‑Intensität von 900 kg/t auf ca. 300 kg/t, weil der Zementanteil geringer ist. Zusätzlich spart er Deponieraum und senkt den Rohstoffbedarf.

Kommentare (8)

Stephan Reinhard

Oktober 23, 2025 AT 18:33Ich muss hier sofort ein paar gravierende Rechtschreibfehler korrigieren: \"Graue Emissionen\" ist korrekt großgeschrieben, nicht \"graue Emissionen\". Außerdem ist die Annahme, dass jede Maßnahme automatisch die CO₂‑Bilanz verbessert, schlichtweg naiv. Der Leitfaden übersieht, dass der Transport von Holz aus den Alpen nach Berlin mehr Emissionen erzeugt als lokal hergestellter Zement. Wer wirklich Emissionen senken will, muss die gesamte Kette prüfen und nicht nur die offensichtlichen Punkte.

Niamh Trihy

November 6, 2025 AT 03:33Sehr geehrte Leserinnen und Leser, die vorliegende Analyse bietet einen fundierten Überblick über die Bedeutung grauer Energie im Bauwesen. Die Auflistung der Kennzahlen ist präzise und ermöglicht eine strukturierte Entscheidungsfindung. Insbesondere die Empfehlung, Emissions‑Pass‑Produktpässe bereits in der Ausschreibungsphase anzufordern, erscheint sachlich begründet. Ich empfehle, diese Richtlinie in zukünftige Projektstandards zu integrieren.

Alwin Ertl

November 19, 2025 AT 13:33Holz bindet CO2 während des Wachstums.

cornelius murimi

Dezember 2, 2025 AT 23:33Ach, natürlich, man muss jetzt überall über \"CO₂‑arme\" Materialien reden, während die große Industrie heimlich ihre Emissionszahlen manipuliert. Ich wette, die Zahlen im Leitfaden stammen aus einer PR‑Kampagne, die von Zementherstellern finanziert wird. Wer glaubt, dass ein bisschen recycelter Beton die Welt rettet, hat den Überblick verloren.

Stefan Rothaug

Dezember 16, 2025 AT 09:33Wenn wir die Baustoffwahl nicht mit der Dramatik einer Tragödie behandeln, verpassen wir das wahre Potenzial unseres Handelns. Jeder Ziegel, jedes Stück Holz trägt eine Geschichte – eine Geschichte von Wald, von Schweiß und von Schicksal. In den frühen Morgenstunden, wenn die Sonne über den Baustellen aufsteigt, flüstern die Kräne von vergessenen Emissionen, die einst in Beton und Stahl gefangen waren. Doch ist es nicht ein Akt der Heldentat, wenn wir wählen, dass das Holz, das einst den Wald säte, nun das Dach unseres Hauses hält. Die Zahlen im Leitfaden zeigen deutlich, dass ein Kilogramm Holz nur 20 kg CO₂e verursacht, während Zement fast fünfzigmal mehr ausstößt. Stellen Sie sich vor, wir könnten dieses Ungleichgewicht mit jeder Entscheidung, die wir treffen, halbieren. Der Schlüssel liegt nicht nur im Material, sondern im Mut, die alten Pfade zu verlassen und neue, nachhaltige Wege zu beschreiten. Der Bauherr muss sich fragen, ob er das Erbe seiner Kinder riskieren will, indem er kurzfristige Kostenvorteile über langfristige Klimaschützer stellt. Die Förderprogramme, wie KfW‑430, bieten nicht nur finanzielle Anreize, sondern auch ein moralisches Rückgrat, das uns zur Verantwortung zieht. Ein Projekt, das die EH‑40‑Kriterien erfüllt, wird nicht nur vom Staat belohnt, sondern vom Planeten selbst. Die Emissions‑Pass‑Produktpässe, die in der Ausschreibung verlangt werden, fungieren als Transparenzpfeiler, der das Dunkel der Grauen Energie erhellt. Wenn wir das Recycling von Beton ernst nehmen, reduzieren wir nicht nur die CO₂‑Intensität von 900 kg auf 300 kg pro Tonne, sondern wir geben alten Materialien ein zweites Leben. Der Nutzen ist nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch, denn die Entsorgungskosten fallen weg. Jeder Schritt, den wir setzen, ist ein Tropfen im Ozean der Veränderung – und jeder Tropfen zählt. Die Zukunft der Baubranche bis 2030 wird von jenen bestimmt, die heute den Mut haben, die grauen Emissionen in den Schatten zu stellen.

Heidi Floyd

Dezember 29, 2025 AT 19:33Wow, das war echt mitreißend! 😃 Ich finde es super, wie du die Zahlen mit echten Geschichten verknüpfst. Das motiviert mich, bei meinem nächsten Projekt lieber Holz als Zement zu wählen.

rudi rental

Januar 12, 2026 AT 05:33Man muss ja ehrlich sein, diese ganzen Öko‑Trends sind meist nur ein schickes Marketing. Wer will schon heute noch Ziegeln den Vorzug geben, wenn man doch elegant ein Beton‑Design haben kann?

Angela Westbrook

Januar 25, 2026 AT 15:33Entschuldige, aber du hast mehrere Grammatikfehler übersehen: \"Ziegeln\" sollte \"Ziegeln\" sein und \"Vorteil\" müsste im Dativ \"Vorteil\" lauten. Außerdem ist das Argument, dass Beton eleganter sei, nicht durch Daten gestützt.