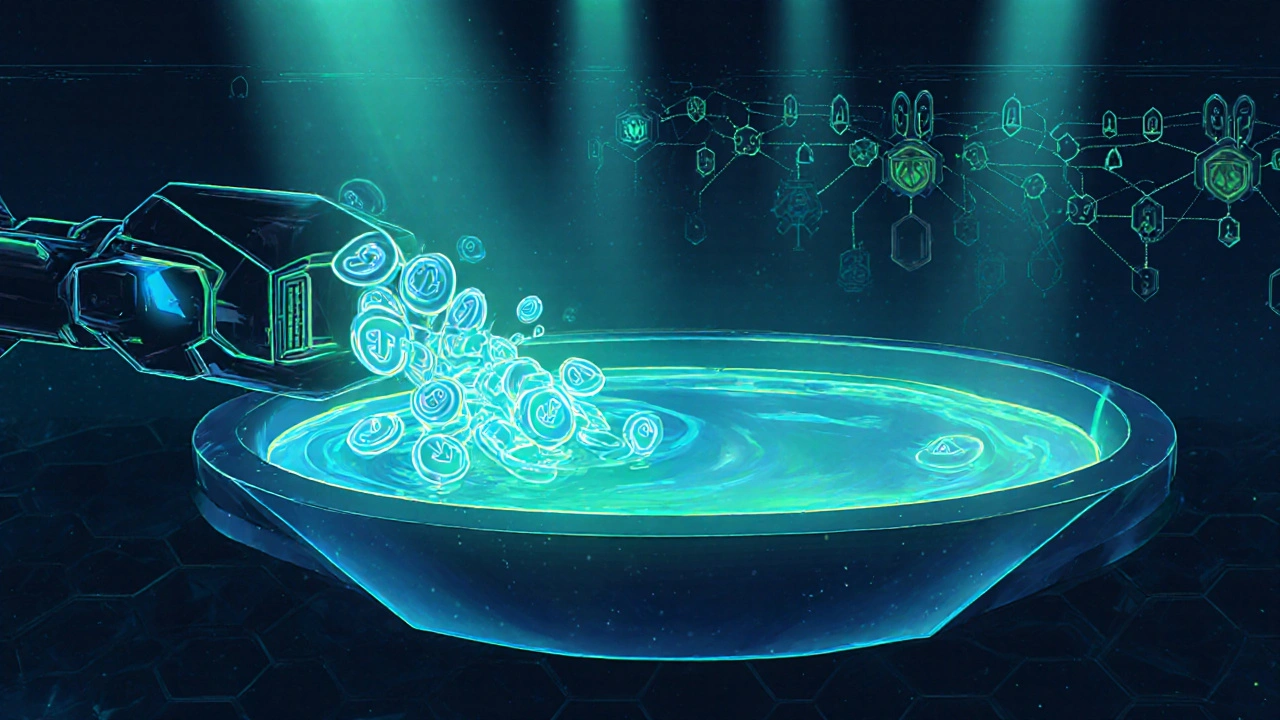

When working with Blockchain, eine dezentral organisierte Datenbank, die Transaktionen fälschungssicher speichert. Also known as Distributed Ledger, it enables trust without a central authority. Ethereum, die führende Smart‑Contract‑Plattform nutzt diese Technologie, um programmierbare Geldflüsse zu ermöglichen. Gleichzeitig bildet DeFi, dezentrales Finanzwesen, das traditionelle Bankenprozesse ersetzt das Ökosystem, in dem Gas‑Fees und Frontrunning zum Alltag gehören.

Ein zentrales Merkmal von Blockchain ist die Unveränderlichkeit: Einmal geschriebene Daten können nicht mehr manipuliert werden, weil jedes Block‑Hash‑Verknüpfungen zu vorherigen Blöcken enthält. Diese Struktur schafft die Basis für Smart Contracts – selbstausführende Programme, die automatisch Aktionen auslösen, sobald vordefinierte Bedingungen erfüllt sind. Ethereum ist das bekannteste Beispiel, aber auch andere Netzwerke wie Binance Smart Chain oder Solana bieten Smart‑Contract‑Funktionalität.

Gas Fees bestimmen, wie viel ein Nutzer für die Ausführung einer Transaktion zahlen muss. Sie werden in Gwei angegeben und schwanken stark mit der Netzwerkauslastung. Durch EIP‑1559 wurde das Preismodell transparenter, weil ein Basis‑Fee verbrannt wird und ein variabler Tip an Miner (bzw. Validatoren) gezahlt wird. Wer seine Kosten senken will, kann auf Layer‑2‑Lösungen ausweichen: Diese Protokolle führen Transaktionen off‑chain aus und bündeln sie später, was die Gebühren drastisch reduziert.

Frontrunning ist ein weiteres Phänomen, das im DeFi‑Umfeld immer wieder auftaucht. Angreifer beobachten ausstehende Transaktionen im Mempool und setzen ihre eigene, schnellere Transaktion vorne ein, um von Preisänderungen zu profitieren. Dieses Verhalten entsteht durch MEV (Miner Extractable Value), also dem zusätzlichen Gewinn, den Miner/Validatoren aus der Reihenfolge von Transaktionen ziehen können. Tools zur MEV‑Erkennung helfen Nutzern, solche Angriffe zu erkennen und zu umgehen.

Die rechtliche Einordnung von Blockchain‑Lösungen bleibt spannend. In Deutschland gelten für Krypto‑Assets bereits regulatorische Vorgaben, die Geldwäscheprävention und Anlegerschutz adressieren. Gleichzeitig arbeiten Gesetzgeber an einer europäischen MiCA‑Verordnung, die einheitliche Regeln für digitale Vermögenswerte schaffen soll. Diese Entwicklungen beeinflussen, welche Anwendungen Unternehmen sicher einsetzen können.

Praktisch gesehen benötigt jede Blockchain‑Implementierung drei Grundpfeiler: Eine Konsens‑Mechanik (Proof‑of‑Work, Proof‑of‑Stake usw.), ein Netzwerk von Knoten, die die Daten teilen, und ein transparentes Protokoll, das die Regeln festlegt. Die Wahl des Konsens‑Algorithmus hat Auswirkungen auf Skalierbarkeit, Energieverbrauch und Sicherheit. Während PoW hochsicher, aber energieintensiv ist, bietet PoS bessere Effizienz, wird aber häufig mit komplexen Anreizmodellen kombiniert.

Ein weiterer Trend ist die Integration von NFTs (Non‑Fungible Tokens) in bestehende Geschäftsmodelle. NFTs nutzen die Unveränderlichkeit der Blockchain, um digitale Eigentumsnachweise zu erstellen – von Kunstwerken bis hin zu virtuellen Grundstücken. Kombiniert mit DeFi können sie als Sicherheiten für Kredite dienen oder in Spielökonomien neue Einnahmequellen schaffen.

Schließlich lohnt sich ein Blick auf die Zukunft: Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains wird durch Brücken und Cross‑Chain‑Protokolle gefördert, wodurch Assets nahtlos zwischen Netzwerken bewegt werden können. Gleichzeitig forschen Entwickler an Sharding‑Techniken und zk‑Rollups, um die Transaktionskapazität weiter zu steigern, ohne die Sicherheit zu gefährden.

Im Folgenden findest du eine Auswahl an Artikeln, die diese Themen vertiefen – von Gas‑Fees über Frontrunning bis zu praktischen Tipps für Layer‑2‑Nutzung. Viel Spaß beim Entdecken!

Erfahre, wie der Ethereum Mempool funktioniert, welche Rolle Gas‑Preis, Nonce und EIP‑1559 spielen und wie du Wartezeiten deiner Transaktionen minimierst.