Was sind Gebäudeklassen und warum sind sie wichtig?

Beim Bauen in Deutschland geht es nicht nur darum, ein Haus zu errichten. Es geht darum, Menschen zu schützen. Und das beginnt mit einer einfachen, aber entscheidenden Einteilung: den Gebäudeklassen. Diese Klassen bestimmen, welche Brandschutzmaßnahmen nötig sind - je höher die Klasse, desto strenger die Regeln. Die Grundlage dafür ist die Musterbauordnung (MBO), die vom Ausschuss für Bautechnik herausgegeben wird. Sie teilt Gebäude in fünf Klassen ein, basierend auf Höhe, Nutzung und Fläche.

Gebäudeklasse 1 sind kleine Häuser: maximal zwei Wohnungen, nicht höher als sieben Meter. Das kann ein Einfamilienhaus oder ein kleines Doppelhaus sein. Gebäudeklasse 2 sind etwas größere Wohngebäude - bis zu sieben Meter hoch, aber mit mehr als zwei Wohnungen, etwa ein kleiner Mehrfamilienbau. Gebäudeklasse 3 reicht bis 13 Meter Höhe, also etwa drei bis vier Geschosse. Gebäudeklasse 4 liegt zwischen 13 und 22 Metern, das sind meist fünf bis sechs Geschosse. Und Gebäudeklasse 5? Das sind Hochhäuser ab 22 Metern Höhe - also ab sieben Geschossen und mehr.

Wichtig: Die Fläche zählt auch. Ein Gebäude mit mehr als 400 Quadratmetern Nutzfläche gilt oft als risikoreicher, selbst wenn es niedrig ist. Und freistehende Häuser, die mindestens 2,5 Meter von der Grundstücksgrenze und 5 Meter von anderen Gebäuden entfernt stehen, haben weniger Brandgefahr - und damit oft einfachere Anforderungen. Doppel- und Reihenhäuser zählen nicht als freistehend. Das macht den Unterschied.

Wie funktioniert der rechtliche Rahmen in den Bundesländern?

Die Musterbauordnung ist nur ein Vorschlag. Jedes der 16 Bundesländer hat seine eigene Bauordnung - und die kann anders sein. In Bayern, Baden-Württemberg oder Hessen gelten oft strengere Regeln als in Hamburg oder Berlin. Das bedeutet: Ein Planer, der in mehreren Bundesländern baut, muss jede Landesbauordnung einzeln kennen. Kein einfaches Spiel.

Ein Beispiel: In Bayern muss ein Brandschutzkonzept für Gebäude der Klasse 5 und alle Sonderbauten von einem Prüfsachverständigen bescheinigt werden. In Hamburg hingegen wurde die Bauordnung 2021 so geändert, dass Holzbau bis in die Klasse 5 möglich ist - vorausgesetzt, die Feuerwiderstandsdauer ist nachgewiesen. Das war vor zehn Jahren undenkbar. Die Bundesländer reagieren auf neue Materialien, neue Bauweisen und neue Erkenntnisse aus Bränden.

Dabei gibt es keine einheitliche Definition von „Sonderbauten“. In einem Bundesland ist ein Kindergarten ab 100 Quadratmetern ein Sonderbau, in einem anderen erst ab 400. In einigen Ländern zählen auch Bürogebäude ab 400 Quadratmetern als Sonderbau, in anderen erst ab 800. Das macht Planung kompliziert - und teuer, wenn man es falsch macht.

Was ist ein Brandschutzkonzept - und wann braucht man es?

Ein Brandschutzkonzept ist kein Standardformular. Es ist ein individuelles Dokument, das genau beschreibt, wie ein Gebäude im Brandfall sicher bleibt. Es wird nicht für jedes Haus gebraucht. Für Gebäude der Klassen 1 bis 3 reicht meist der Nachweis, dass die Bauordnung eingehalten wurde. Das nennt man Brandschutznachweis.

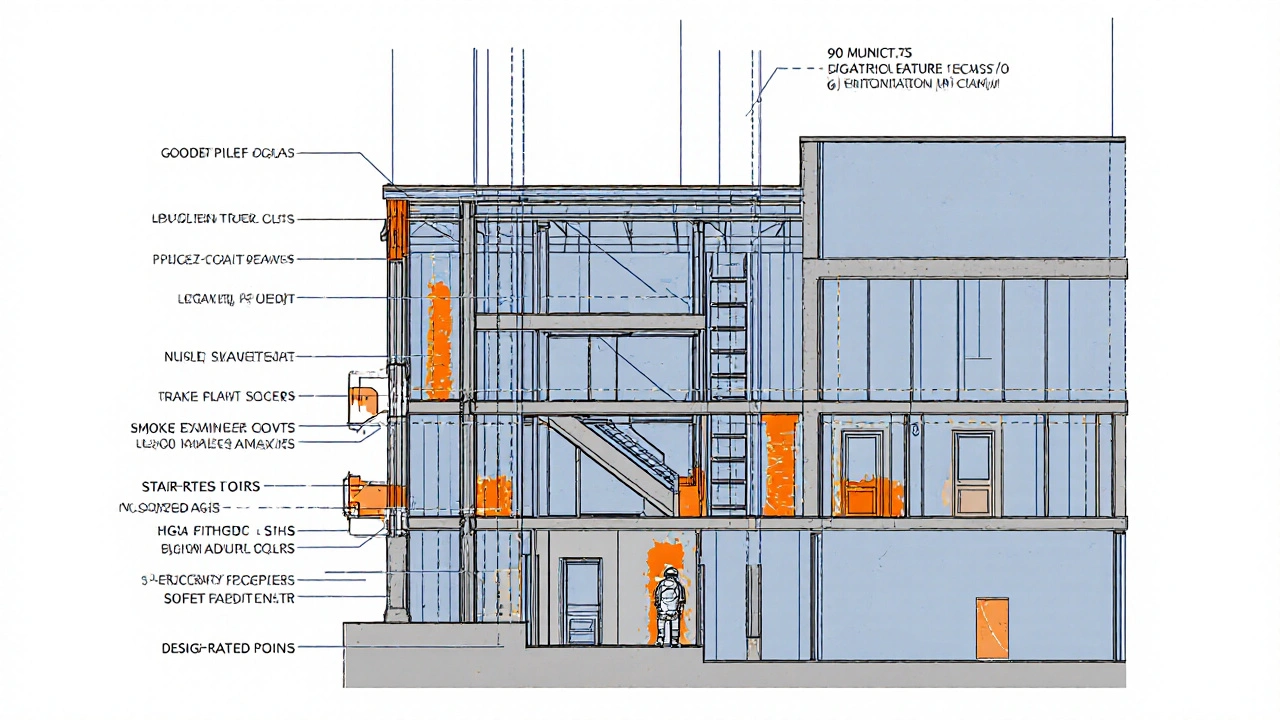

Ab Gebäudeklasse 4 und bei Sonderbauten wird ein echtes Brandschutzkonzept nötig. Das ist kein bloßer Nachweis, sondern eine ganzheitliche Planung. Es zeigt: Wie wird der Brand erkannt? Wie breitet er sich aus? Wo sind die Fluchttüren? Wie wird der Rauch abgeführt? Wie können Feuerwehrleute das Gebäude sicher betreten? Wer macht was im Notfall?

Wer so ein Konzept schreibt, muss nicht zwingend ein „Fachplaner“ sein - dieser Begriff ist rechtlich nicht geschützt. Aber er muss wissen, was er tut. Oft sind es Ingenieure mit Spezialisierung auf Brandschutz, ehemalige Feuerwehrleute aus dem höheren Dienst oder Architekten mit weiterer Ausbildung. Die Qualität variiert stark. Ein schlechtes Konzept kann später zu teuren Nachbesserungen führen - oder schlimmer: zu einem Unglück.

Welche technischen Anforderungen gelten für jede Klasse?

Die Anforderungen werden mit jeder Klasse strenger. In Gebäudeklasse 1 und 2 reichen oft einfache Maßnahmen: nicht brennbare Türen, ausreichende Fenster als Fluchtweg, eine funktionierende Brandmeldeanlage. In Klasse 3 kommen zusätzliche Anforderungen dazu: Feuerwiderstandsfähige Wände zwischen den Wohnungen, Brandschutztüren in Treppenhäusern, eine Rauchabzugsanlage.

Bei Klasse 4 wird es ernst. Hier muss oft die gesamte Konstruktion nachgewiesen werden - wie lange halten die tragenden Wände bei Feuer? Wie lange bleibt die Treppe nutzbar? In einigen Bundesländern wie Hamburg, Berlin und Nordrhein-Westfalen ist es heute möglich, auf Brandschutzbekleidung zu verzichten - wenn die Holzkonstruktion selbst die geforderte Feuerwiderstandsdauer von 60 bis 90 Minuten erreicht. Das war vor zehn Jahren undenkbar. Die Technik hat sich verändert - und mit ihr die Gesetze.

Gebäudeklasse 5 ist die höchste Stufe. Hier gilt: Keine Kompromisse. Treppe und Aufzug müssen als Fluchtweg sicher sein. Rauchableitung muss funktionieren, auch wenn das Feuer in mehreren Zimmern ausbricht. Die Feuerwehr muss Zugang haben - und das Gebäude muss so geplant sein, dass sie es im Ernstfall betreten kann, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Das ist kein Luxus. Das ist Überleben.

Warum ist die Zusammenarbeit zwischen Planern so entscheidend?

Ein Brandfall ist kein Problem des Architekten allein. Er ist das Problem von Tragwerksplanern, Elektrikern, Heizungsplanern und Brandschutzfachleuten - zusammen. Und genau hier passiert oft etwas Schlimmes: Die Planer arbeiten nebeneinander, nicht miteinander. Der Architekt plant die Räume, der Statiker die Träger, der Brandschutzplaner kommt erst zum Schluss - und dann heißt es: „Das geht so nicht.“

Ein Beispiel aus Stuttgart: Ein Projekt mit Holzrahmenbau in Klasse 4 wurde erst nach der Baugenehmigung umgeplant, weil die Brandschutzfachplanerin nicht früh genug einbezogen wurde. Die Holzwände sollten nicht mit Gipskarton verkleidet werden - aber die Feuerwiderstandsdauer war nicht nachgewiesen. Die Folge: drei Monate Verzögerung, 80.000 Euro zusätzliche Kosten. Das hätte man vermeiden können.

Die Empfehlung von Experten ist einfach: Bringen Sie den Brandschutzfachplaner in die Entwurfsphase ein. Nicht als Nachtrag. Nicht als „Kontrolle“. Sondern als Partner. Dann wird der Bau nicht nur sicherer - er wird auch günstiger.

Was ändert sich in Zukunft?

Die Zukunft des Bauens ist nachhaltig. Und das bedeutet: mehr Holz. Mehr Beton mit recycelten Materialien. Mehr Energieeffizienz. Aber auch: mehr Brandschutzkomplexität. Die Musterbauordnung 2023 hat den Weg dafür geebnet. In den nächsten Jahren werden die Anforderungen an Sonderbauten noch strenger - besonders bei Rauchableitung und Fluchtwegen. Nach den Brandereignissen in mehreren Wohnhäusern in den letzten Jahren hat die Politik reagiert.

Gleichzeitig wird die Digitalisierung den Planungsprozess verändern. BIM - Building Information Modeling - wird immer wichtiger. Statt Papierpläne werden digitale Modelle erstellt, in denen alle Systeme - Struktur, Elektrik, Brandschutz - miteinander vernetzt sind. Die VdS arbeitet bereits an einer neuen Version der Richtlinie VdS 3547, die BIM-Modelle explizit berücksichtigt. Das wird die Qualität von Brandschutzkonzepten erhöhen - und die Fehlerquote senken.

Die Bauindustrie verändert sich. Wer heute baut, muss nicht nur wissen, wie man ein Haus aufstellt. Wer baut, muss verstehen, wie man Menschen rettet - und wie man das rechtlich, technisch und praktisch richtig macht. Das ist der neue Standard. Und er wird sich durchsetzen.

Was bleibt zu beachten?

Wenn Sie planen, bauen oder kaufen: Prüfen Sie, in welcher Gebäudeklasse Ihr Projekt liegt. Fragt man den Architekten nicht, bekommt man keine klare Antwort. Prüfen Sie, ob Ihr Projekt ein Sonderbau ist - und ob das in Ihrem Bundesland so definiert ist. Fragen Sie, wer das Brandschutzkonzept erstellt hat - und ob er wirklich qualifiziert ist. Und lassen Sie sich nicht von „Das haben wir immer so gemacht“ täuschen. Die Regeln haben sich geändert.

Ein gutes Brandschutzkonzept ist kein Kostenfaktor. Es ist eine Versicherung - für Menschenleben, für Ihr Geld und für Ihre Ruhe. Und das ist es wert, richtig gemacht zu werden.

Kommentare (9)

Paul Stasse

Oktober 29, 2025 AT 20:44lol die ganzen bürokratischen arschlöcher mit ihren klassen und konzepten... ich schwöre, die wollen uns alle in betonkäfige sperren, damit sie ihre pensionsansprüche sichern. wer braucht schon fluchttüren, wenn man einfach schneller rennt? 😂

Fabian Garcia

Oktober 31, 2025 AT 17:59Die Einteilung in Gebäudeklassen ist kein willkürlicher Akt der Bürokratie, sondern eine notwendige Konsequenz aus der Verantwortung gegenüber dem menschlichen Leben. Jede Klasse reflektiert ein unterschiedliches Risikoprofil, das durch physikalische Gesetze und empirische Daten bestimmt wird. Wer dies leugnet, verkennt die Grundlagen der Bauphysik.

kirsti wettre brønner

November 1, 2025 AT 07:31Ich find's super, dass endlich mehr über Brandschutz gesprochen wird! Endlich mal kein Thema, das nur Fachleute kennen. Ich hoffe, das macht mehr Leute bewusst, wie wichtig Sicherheit im Bau ist 😊

Kai Dittmer

November 1, 2025 AT 23:08Klasse Beitrag! Endlich mal was Praktisches, nicht nur Theorie. Ich hab vor 2 Jahren nen Altbau saniert und war echt überrascht, wie viel sich seit 2015 geändert hat. Holzbau in Klasse 4? Vor 10 Jahren hätte das keiner geglaubt. Technik ist echt cool, wenn man sie richtig nutzt.

Alexander Eltmann

November 3, 2025 AT 16:05Ich finde es wichtig, dass wir nicht nur auf die Regeln schauen, sondern auch darauf, wie sie in der Praxis funktionieren. Manchmal sind die Vorschriften zu starr, und die Menschen, die bauen, müssen kreativ werden. Aber wenn alle früh genug zusammenarbeiten – Architekt, Statiker, Brandschutz – dann wird es nicht nur sicher, sondern auch schöner.

Susi Susanti

November 4, 2025 AT 10:26Die Gebäudeklassen sind eine Metapher für unsere Gesellschaft: wir ordnen, kategorisieren, kontrollieren – weil wir Angst haben, dass das Chaos überhandnimmt. Doch was ist Sicherheit wirklich? Ist es die Wand aus Beton? Oder ist es das Vertrauen, das wir untereinander aufbauen? Die MBO ist kein Gesetz Gottes – sie ist ein Spiegel unserer Ängste.

Bertrand Deweer

November 6, 2025 AT 10:13Ach ja, wieder die übliche deutsche Kultur des Überregulierens. Wer braucht schon eine Rauchableitung, wenn man einfach die Fenster aufmacht? Und wer hat das Geld für diese teuren Konzepte? Die kleinen Leute zahlen wieder – während die Architekten ihre Yachten kaufen. Genialer Kapitalismus, echt.

Hans-Joachim Hufschmidt

November 7, 2025 AT 02:34Das ist der Untergang des Abendlandes. In meiner Jugend hat man noch selbst gebaut – ohne 17 Gutachten und Prüfsachverständige. Heute bauen wir nicht mehr für Menschen, sondern für Ämter. Und dann wundern sich die Leute, warum die Mieten so hoch sind. Deutschland wird zur Republik der Papierkrieger.

chloe murray

November 8, 2025 AT 21:28Das ist so wichtig – und ich würde jedem, der baut, empfehlen, wirklich früh den Brandschutzplaner einzubinden. Nicht als Nachtrag. Als Teil des Teams. Das spart Zeit, Geld und vor allem: Leben. Danke für diesen klaren Text – er hilft wirklich.